1914 - 1918 : les paysans au front, les paysannes aux champs

Le monde rural dans la Grande Guerre llll

Le 1er août 1914, l’ordre de mobilisation générale est placardé partout en France. Les combats ne débuteront que quelques jours plus tard marquant le début de la Grande Guerre.

Rapilly, petite commune de la Suisse Normande (14), a perdu cinq des siens durant la grande guerre dont deux Miclo : Almine dès le 21 septembre 1914 et Aristide, il y a tout juste 100 ans, 15 jours avant l’armistice. Sans doute un des derniers bas-normands morts au combat. Almine et Aristide étaient-ils frères ? Cousins ?

Dans le petit cimetière de Rapilly repose également Célestine Miclo. Pas de date de naissance sur la croix mais l’année de son décès : 1947. Une épouse ? Une s

llll Les hostilités déclenchées au début du mois d’août 1914 sous la forme d’une guerre de mouvement se transforment bientôt en une guerre de position qui, tout autant que les plans militaires, obligent les protagonistes à élaborer de nouveaux plans pour faire face à une situation inédite et imprévue. La question de l’approvisionnement prend un relief décisif jusqu’à la fin du conflit et laissera populations et territoires meurtris pour longtemps.

Echec du plan Schlieffen

Après la bataille de la Marne du 6 au 9 septembre, les troupes allemandes se replient sur l’Aisne puis réussissent à se fixer en s’appuyant sur les massifs de l’Argonne. C’est l’échec du plan Schlieffen. La course à la mer débute alors entre les armées allemande, française, britannique et belge. Il s’agit pour les alliés d’interdire l’accès des ports de Dunkerque, Boulogne-sur-Mer et Calais aux Allemands que ces derniers cherchent à atteindre pour couper les Anglais de leurs bases d’approvisionnement. C’est à ce moment qu’apparaissent les premières tranchées de la guerre qui, à la fin de 1914, sont creusées sur toute la longueur de la ligne de défense, sur près de 800 km, de la mer du nord à la frontière suisse. C’est le début d’une guerre de position qui va caractériser les années suivantes, malgré les offensives de rupture et leurs hécatombes.

2 500 000 ha de terres agricoles perdus

Cette situation a d’abord des conséquences pour l’approvisionnement du pays. Alors que la France compte quelque 5 400 000 actifs agricoles à la veille du conflit, la guerre en mobilise durablement près de deux millions.

Avec la fixation du front, 2 500 000 hectares de terres agricoles sont perdus ; ce sont les plaines du Nord et du Nord-Est qui avaient des rendements supérieurs à la moyenne nationale et fournissaient avant-guerre 20% du blé, 25% de l’avoine et 50% du sucre. Sur le reste du territoire national, si les surfaces en plantes fourragères sont réduites, les surfaces en blé n’en diminuent pas moins de près de 40%, de même pour l’orge et l’avoine, en raison de la pénurie d’engrais. Seule la culture de pommes de terre reste à son niveau de 1913. Il faut donc importer massivement afin de nourrir l’ensemble de la population. En six mois de guerre, l’approvisionnement décime le cheptel français.

En ce qui concerne l’élevage, à la perte immédiate d’une part substantielle du cheptel s’ajoute la réquisition d’animaux de trait. Mais c’est surtout l’approvisionnement des populations mobilisées (troupes et auxiliaires) qui met d’emblée en péril le troupeau bovin lui-même. En cinq mois, 735 000 bovins (5% du total) sont abattus. A ce rythme, l’existence même du troupeau bovin français est menacée. Le gouvernement décide alors de recourir à des importations, notamment de viandes congelées, à hauteur de 20 000 tonnes par mois, qui couvrent 60% des besoins.

Ainsi le prélèvement annuel sur le cheptel national se réduit à seulement 540 000 têtes, et les effectifs remontent à 12 millions de têtes en 1918, trois millions de moins toutefois qu’en 1913.

20% des paysans français morts ou blessés

A l’issue de la guerre, plus de deux millions d’hectares sont dévastés ou abandonnés. Mais le plus tragique demeurent les pertes en hommes. Au sein de la population agricole, ces dernières sont évaluées entre 500 et 700 000 morts, auxquelles il faut ajouter près de 500 000 blessés, soit quelque 20% des paysans qui ont fourni le gros de l’infanterie, l’arme la plus exposée. Tel est le terrible bilan que rappellent encore aujourd’hui les monuments aux morts dans tous les villages de France.

Sources ministère de l’Agriculture

(Dictionnaire de la Grande Guerre,

sous la direction de Jean-Yves Le Naour, 2008, collection A présent - éditions Larousse)

Un berger dernier Poilu mort au combat

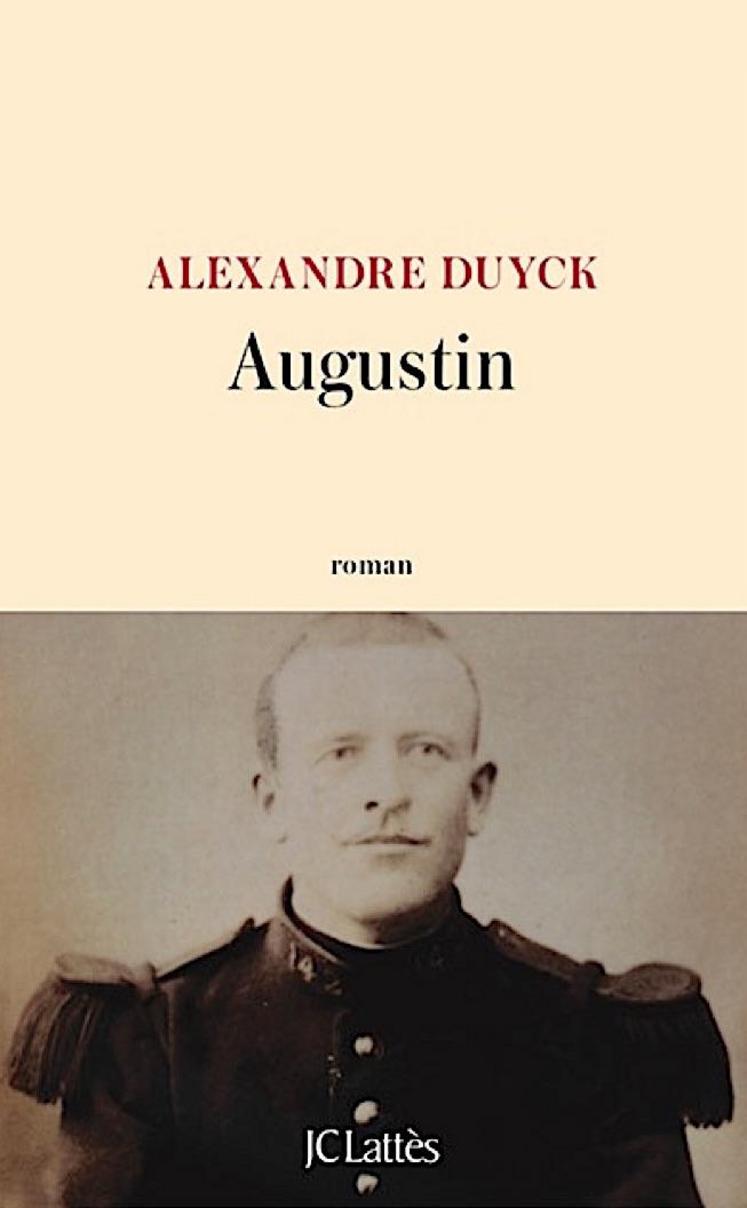

Originaire de Lozère, Augustin Trébuchon est considéré comme le dernier soldat français mort au combat, à Vrigne-Meuse dans les Ardennes, le 11 novembre 1918 à 10 h 50, soit quelques minutes avant l'entrée en vigueur de l'Armistice qui allait mettre fin aux combats de la Première Guerre mondiale. «Je ne sais plus comment j'ai entendu parler d'Augustin Trébuchon pour la première fois. Mais en 2008, pour les 90 ans de sa mort, j'ai écrit un article dans le Journal du Dimanche, pour lequel je travaillais alors comme grand reporter. Je m'étais rendu dans la commune des Ardennes où il est mort et enterré et avais été très ému par l'histoire de ce petit berger qui traverse toute la guerre et toute la France, depuis la Lozère, pour mourir le dernier, à quelques minutes de la fin du conflit», raconte Alexandre Duyck. « J'ai voulu faire d'Augustin* une figure universelle du soldat paysan. »

* Augustin, d'Alexandre Duyck, éditions JC Lattès, octobre 2018, 250 pages, 16 euros.